「高い月謝を払って個別指導塾に通わせているのに、うちの子の成績、ちっとも上がらない…」

もし、あなたがそう感じているなら。

その原因は、お子さんの努力不足でも、才能がないからでもないかもしれません。

ただ、通わせる塾を “間違えている” だけだとしたら…?

はじめまして。

都内で個別指導塾の教室長を務めている、情熱スパーク塾長と申します。

私はこれまで、個別指導塾の本部と現場で合計30年間、文字通り1000人以上のお子さんと保護者様の喜びと悩みに向き合ってきました。

「先生、おかげで第一志望に合格できました!」という最高の笑顔。

その一方で、

「前の塾では、面談の時だけ良いことを言って、結局何も変わらなかったんです…」

という、悲痛な声も数え切れないほど聞いてきました。

そんな経験を積む中で、私の中には一つの「確信」が生まれました。

それは、子どもの未来を預けるに値しない、問題だらけの個別指導塾が、残念ながらこの業界には数多く存在するという、あまりに不都合な真実です。

もし、私の娘が塾を探すことになったら…?

考えただけでゾッとします。業界の裏側を知る私だからこそわかる、「ここだけは絶対に選ばない」という塾の共通点が、明確に存在するからです。

この記事では、普通なら同業者として口が裂けても言えない「業界のタブー」に、あえて踏み込みます。

それは、私を信じて相談してくださった保護者様を、二度と後悔させたくないから。

そして何より、可能性に満ちたお子さんたちが、「塾選びの失敗」というたった一つの過ちで未来を閉ざされることのないように。

今回は、私が30年間の知見の全てを注ぎ込み、

「現役塾長が告白。私が“自分の子どもには”絶対に通わせない個別指導塾、7つの特徴」

を、包み隠さずお話しします。

この記事を読み終える頃には、あなたは「本当に良い塾」を自らの目で見抜く力を手に入れているはずです。

特徴1. 「教室長」が面談の時しか登場しない塾

「うちの教室長さん、入塾の時の説明はすごく丁寧だったのに、最近は全然顔を見ないわ…」

もし少しでもそう感じたら、それは最も警戒すべき危険信号かもしれません。

個別指導塾において、「教室長」は本社の指示を現場に伝えるだけの単なる中間管理職ではありません。生徒一人ひとりの学習計画を立て、講師を指導し、時には自ら教壇に立つ、塾の心臓部であり、オーケストラの指揮者です。

その指揮者が、肝心の演奏(日々の授業)の場にいない。これは一体どういうことでしょうか?

「面談のプロ」と「名ばかりの教室長」という歪な構造

残念ながら、特に多くの教室を展開する大手個別指導塾ほど、「入塾面談だけが異常に上手い、営業専門の教室長」が存在する傾向にあります。

彼らはもともと、現場で情熱を持って生徒の成績を上げてきた優秀な社員だったのかもしれません。

しかし、その「入会させるスキル」を会社に認められた結果、複数の教室を掛け持ちするエリアマネージャーのような立場になり、役割が完全に「新規生徒を獲得すること」に特化してしまうのです。

そして、彼らが面談で入会を決めた後の現場は誰が見るのか?

そこにいるのが、「副教室長」という名の、経験の浅い新人社員や、別の社員です。

もちろん、面談を行ったプロ社員が、責任を持って副教室長を指導・管理し、保護者様と交わした約束(「必ず次のテストで80点取らせます!」など)の進捗を厳しくチェックする体制があれば、まだ救いはあります。

しかし、現実はそう甘くありません。

面談のプロにとっての評価基準は、「何人の生徒を、いかに高い単価で入会させたか」。入会後の、何倍もパワーが必要な日々の成績管理や生徒のケアは、評価に直結しない「役割外の仕事」になってしまっているのです。

結果、どうなるか。

入塾時の甘い言葉は忘れ去られ、現場は経験の浅いスタッフに丸投げ。保護者が「話が違うじゃないか」と気づいた頃には、もう手遅れ…という悲劇が繰り返されます。

これは、何を隠そう、私自身の次男がとある大手映像予備校の面談に行った際に目の当たりにした光景でもあります。30年この業界にいれば、その教室長が本当に現場を見ているか、それとも口先だけの「面談のプロ」なのかは、すぐに分かってしまうのです。

□ 入塾後、教室長と定期的に話す機会があるか?

□ 授業中の様子や子どもの変化について、教室長は把握しているか?

□ 教室長自身が、情熱を持って生徒指導に関わっているか?

特徴2. 「え、また教室長が代わったの?」責任者が安定しない塾

「せっかく子どもが、今の教室長先生を信頼し始めたのに…」

「え、また教室長が代わったの?この塾、大丈夫かしら…」

もしあなたがそう感じた経験があるなら、その直感は極めて正しいと言えます。

「講師」が安定しないことも問題ですが、それ以上に深刻なのは、塾の最高責任者であるはずの「教室長」自身が、驚くほど短期間でコロコロと代わってしまうことです。

大学生アルバイトの講師ならまだしも、なぜ正社員であるはずの教室長が、こんなにも安定しないのでしょうか?

その裏には、保護者からは決して見えない、塾業界が抱える根深い「闇」が存在します。

優秀な人ほど現場を去る、絶望的なシステム

教室長が交代する理由は、大きく分けて2つ。「自己都合での退職」と「会社の都合での異動」です。しかし、そのどちらの背景にも、生徒にとっては不幸としか言いようのない、歪んだ構造が隠されています。

ハードすぎる業務とプレッシャーによる「退職」

そもそも、教室長の仕事は想像を絶するほどハードです。

生徒の成績に対する責任、保護者からの期待、会社からの売上目標、そしてアルバイト講師の管理…四方八方からのプレッシャーに耐えきれず、心身を病んで辞めてしまうケースは後を絶ちません。

また、情熱的な先生ほど、卒業していく生徒たちに感情移入しすぎて燃え尽きてしまう「バーンアウト」も、この業界の悲しい現実です。

会社の利益が優先される「異動」

では、優秀でタフな教室長なら安心かというと、全くそんなことはありません。むしろ、ここからが本当の問題です。

優秀な教室長は… → さらに業績を上げるため、より大きな校舎や本部のマネージャーへと「栄転」させられます。つまり、本当に力のある人ほど、あなたの子供の前から姿を消すのです。

優秀でない教室長は… → 会社も扱いようがなく、結果として同じ教室に“塩漬け”にされるか、ひっそりと辞めていきます。

お分かりでしょうか。

この業界には、「優秀な人材はどんどん現場から引き抜かれ、そうでない人材が現場に残りやすい」という、生徒にとっては最悪のメカニズムがビルトインされているのです。

あなたは、大切なお子さんを、そんな「優秀な人が去っていくシステム」の中に預けたいと、心から思えますか?

□ 今の教室長は、その教室にどのくらいの期間いるか?

□ 会社のホームページなどで、教室長の異動が頻繁に行われていないか?

□ 教室長自身が、その教室に腰を据えて指導するビジョンを持っているか?

特徴3. 授業計画が「あってないようなもの」になっている塾

「うちの子、いつまで同じ単元をやっているんだろう…」

「『お子さんのペースに合わせて』って言うけど、テスト範囲、本当に終わるの?」

個別指導の最大のメリットは、集団塾と違って「生徒一人ひとりの理解度に合わせて進められる」ことです。

しかし、この最大のメリットは、一歩間違えれば「計画性のない、その場しのぎの授業」に堕落する、諸刃の剣でもあります。

「進度」か「理解度」か。誠実な塾ほど陥るジレンマ

実はこの問題、驚かれるかもしれませんが、生徒想いの真面目な教室長ほど、頭を悩ませる根深い課題なのです。

考えてみてください。目の前の生徒が、ある単元でつまずいている。

A:「ここで時間をかけてでも、完璧に理解させてあげたい」(理解度 優先)

B:「でも、このペースだとテスト範囲が終わらない…」(進度 優先)

集団塾なら、迷わずBを選びます。「わからない子は後で質問に来てね」で終わりです。

しかし、個別指導を謳う以上、Aの選択肢を無視することはできません。この「進度」と「理解度」の狭間で、誠実な教室長と講師は、毎日綱渡りのような判断を迫られています。

時には、講師の経験不足から「理解」に時間をかけすぎてしまい、教室長が「まだ、こんなところをやってたのか!」と頭を抱える…なんていう“事故”が起きてしまうことも、正直に告白すると、ゼロではありません。

「生徒の理解に合わせる」と真剣に向き合う教室であればあるほど、常にこの課題との闘いなのです。

本当に危険なのは「悩んでいない」塾

では、何が本当に危険なのか?

それは、この「進度」と「理解度」のバランスに、全く頭を悩ませていない教室長がいる塾です。

彼らは、この最も重要な葛藤から、目をそむけています。

進度だけを追い求めるタイプ: 生徒の理解度を無視し、ただカリキュラム通りに問題集を進めるだけ。一見、進んでいるように見えますが、生徒の頭には何も残っていません。

理解度だけを追求するタイプ: 「わかるまで」という聞こえの良い言葉を盾に、進度を完全に無視。結果、テストや入試に全く間に合わないという最悪の事態を招きます。

どちらも、教室長としての責任を放棄していることに変わりはありません。

「お子さんのペースに合わせて」という言葉の裏で、思考停止に陥っていないか。それこそが、保護者として最も注意深く見なければならないポイントなのです。

□ 定期的に、学習計画の進捗状況を説明してくれるか?

□ テストや入試から逆算した、具体的なスケジュールを提示してくれるか?

□ 遅れが生じた場合に、そのリカバリープランを明確に示してくれるか?

特徴4. やたらと追加の授業を勧めてくる「営業第一」の塾

「テスト前なので、この講座もいかがですか?」

「志望校合格には、今のコマ数では足りませんよ」

塾からのこんな提案に、「熱心な指導」と感謝するべきか、「ただの営業」と警戒するべきか…。

多くの保護者様が、この難しい判断に頭を悩ませています。

この問題、実は「提案する塾=悪」「提案しない塾=善」というほど、単純な話ではありません。

なぜなら、保護者様の中にも、「お金はかかっても、必要なものは全て提案してほしい」と考えるご家庭と、「決まった月謝の中で、最大限の結果を出してほしい」と考えるご家庭があるからです。

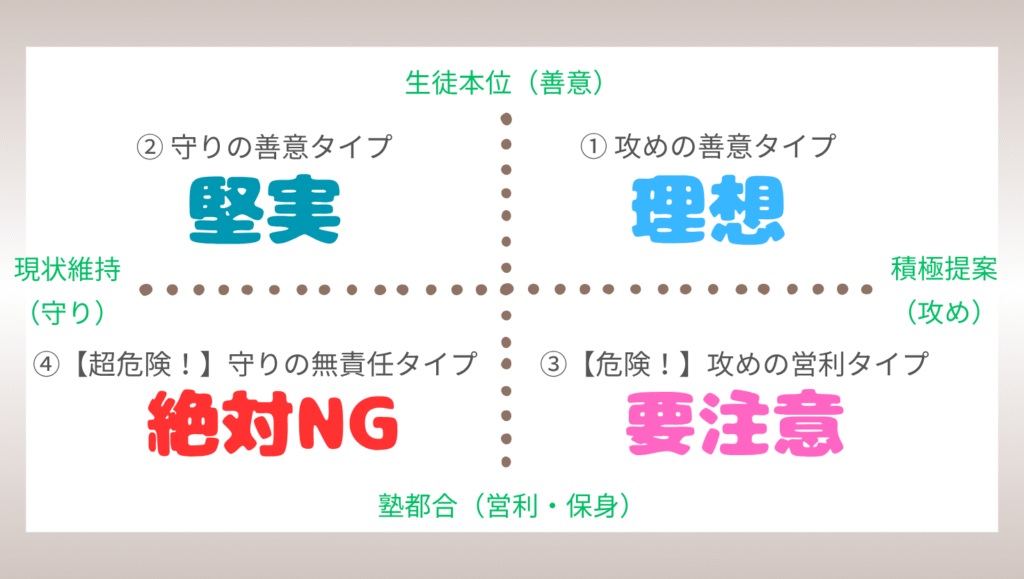

この問題を本質的に理解するには、塾のスタンスを4つのタイプに分けて考える必要があります。

あなたの塾はどれ?危険な塾を見抜く「4象限マタルクス」

私が30年間、この業界で見てきた塾のスタンスは、この4つに分類できます。

①攻めの善意タイプ: 生徒のためを本気で思い、目標達成に必要なら、追加の授業も積極的に提案する。

②守りの善意タイプ: 生徒のためを思いつつ、家庭の負担を考慮し、まずは今あるコマ数の中での成績アップに全力を注ぐ。

③【危険!】攻めの営利タイプ: 生徒のことは二の次で、とにかく塾の売上を上げるためだけに追加提案を繰り返す。

④【超危険!】守りの無責任タイプ: 生徒の成績が下がろうが気にせず、クレームを恐れて何も提案しない。「様子を見ましょう」が口癖の、責任放棄タイプ。

言うまでもなく、私たちが絶対に見抜いて避けなければならないのは、③と④の塾です。

「売上ノルマ」が見え隠れする、危険な提案の具体例

では、危険な【3. 攻めの営利タイプ】は、どのような提案をしてくるのでしょうか。

根拠が曖昧: 「みんなやってますから」「取っておいた方が安心ですよ」など、あなたのお子さん自身の課題に基づいた説明がない。

不安だけを煽る: 「このままだと、志望校に落ちますよ」と危機感を煽るだけで、具体的な改善策の提示がない。

選択肢を与えない: 高額な長期講座やセットプランばかりを勧め、単発の講座など、家庭の負担が少ない選択肢を隠す。

これらの提案の裏には、教室長や塾が背負わされた「売上目標」や「追加講座獲得件数」といった、生々しいノルマが透けて見えます。

最もタチが悪い「何もしない」という無責任

そして、一見優しそうに見える【4. 守りの無責任タイプ】は、実は最もタチが悪いかもしれません。

成績が下がっても、懇談で具体的な提案は何もなく、「本人のやる気次第ですね」「もう少し様子を見ましょう」と繰り返すだけ。

これは優しさでも何でもなく、ただ「追加提案をして断られたら気まずい」「保護者から営業だと思われたくない」という、保身と無責任の表れです。彼らは、あなたのお子さんの未来よりも、自分の心の平穏を優先しているのです。

□ 追加提案に、明確な「根拠」と「ゴール」が示されているか?

□ あなたの家庭の状況や意向を汲み取った上で、複数の選択肢を提示してくれるか?

□ 成績が下がった時など、必要なタイミングで、耳の痛い話でも真剣にしてくれるか?

特徴5. アルバイト講師に「受験指導」を丸投げしている塾

「うちの子の担当、大学生の先生だけど、受験指導って本当に大丈夫なのかしら…」

これは、お子さんを個別指導塾に預ける保護者様が抱く、もっともな不安だと思います。

しかし、30年間この業界の光と闇を見てきた私から、あえて衝撃的な事実をお伝えしなければなりません。

不都合な真実:なぜ私は「プロ講師」より「学生講師」を信頼するのか

これは大きな偏見だと言われることを覚悟で、私の本音をお話しします。

私は、中途半端な「プロ社会人講師」よりも、現役の「大学生アルバイト講師」の方が、圧倒的に優秀であると確信しています。

なぜか?

理由は2つあります。

学力が最高潮である:

受験という厳しい戦いを勝ち抜いた直後の彼らは、まさに学力のピーク。最新の入試問題の傾向や、つまずきやすいポイントを、自らの体験としてリアルに知っています。

人材の質が、そもそも違う:

個別指導塾で働く学生講師には、将来、超一流企業に就職するような「逸材」が、驚くほどたくさんいます。彼らは大学4年間という限られた期間だけ、その才能を生徒のために貸してくれているのです。

一方で、塾業界で正社員として働く「プロ講師」の中には…残念ながら、他に就職先がなく、決して高いとは言えない待遇のこの業界に流れ着いた…という人材が少なくないのも、また事実なのです。

どちらに、あなたのお子さんの未来を託したいですか?

「最高の講師」が「最低の授業」をしてしまう理由

しかし、です。

これほど優秀な学生講師が担当しているはずなのに、なぜ成績が上がらないのか。

それは、彼らが週に1〜2回しか授業に入れない「虫食い」状態で、生徒の全体像を把握しきれず、場当たり的な指導に陥ってしまっているからです。

この問題を解決できるのは、ただ一人。

塾の心臓部である「教室長」だけです。

本当の“悪”は、講師に「考えさせない」教室長

ここに、個別指導塾の最大のパラドックスがあります。

一見、完璧な教室: 教室長が超有能で、全ての計画を立て、講師に事細かく指示を出す。→ 結果、講師は何も考えない「指示待ち集団」と化す。生徒の小さな変化に対応できず、マニュアル通りの授業しかできなくなる。

一見、最悪な教室: 教室長が無関心で、現場を放置する。→ 結果、危機感を持った一部の優秀な講師が自立し、必死で考えて指導するようになる。しかし、それは講師個人の能力に依存するため、担当による質のバラつきがとてつもなく大きくなる。

どちらも、理想の姿ではありません。

生徒の人生を左右する「受験指導」とは、学生講師の体験談に丸投げすることでも、教室長が全てを管理することでもないのです。

それは、「優秀な学生講師という最高の素材を、いかにして最高の料理に仕上げるか」という、教室長の腕前にかかっています。

教室長が、生徒一人ひとりの進むべき道を明確に示し、その上で講師の自主性を尊重し、信じて任せる。そして、絶妙なタイミングで報告を受け、問題があれば的確にアドバイスを送る。

この「絶妙なバランス」を保つ努力を放棄している塾こそが、アルバイト講師に「受験指導」を丸投げしている、本当の“悪い塾”なのです。

□ 教室長は、担当講師と生徒の学習状況について密に連携しているか?

□ 担当講師は、ただ問題を解くだけでなく、学習計画の全体像を理解して指導しているか?

□ 「講師の能力」に依存するのではなく、教室として「受験指導」の明確な方針があるか?

特徴6. 「自習に来なさい」と言うのに、自習室が機能していない塾

「授業がない日も、自習室を自由に使ってくださいね」

塾からこう言われると、手厚いサポートのように聞こえますよね。

しかし、この「ご自由にどうぞ」という言葉ほど、無責任なものはありません。

なぜなら、「自習室」というたった一つの空間にこそ、その塾が、そして教室長が、生徒の成績を上げるということをどれだけ本気で考えているか、その哲学のすべてが表れるからです。

あなたの塾はどれ?自習室に見る「3つのタイプ」

私がこれまで見てきた塾の自習室は、大きく3つのタイプに分けられます。

形だけタイプ: 廊下や教室の隅に机を数個置いただけ。「自習室あります」というアリバイ作りのためだけの、名ばかりのスペース。

無法地帯タイプ: 見栄えのいい専用の自習室を作るも、管理する職員を配置せず、結果として生徒の「おしゃべり&スマホいじり」の場と化している。一見立派に見えるだけに、最もタチが悪いかもしれません。

放置タイプ: 教室の奥などに自習席を設けるものの、教室長や講師は授業で手一杯。生徒がそこで何を、どのように勉強しているか、誰も把握していない。

これらに共通するのは、「場所を貸しているだけ」という、あまりにも無責任な姿勢です。

子どもたちの貴重な「やる気」は、このような環境でいとも簡単に削がれてしまいます。

なぜ「言うだけ自習室」が生まれるのか?

答えは、驚くほどシンプルです。

多くの教室長にとって、自習室の管理は「優先順位が低い仕事」だからです。

授業の準備、保護者対応、そして売上管理…。日々の業務に追われる中で、「無料サービス」である自習室の環境整備や、そこで勉強する生徒一人ひとりへの声かけは、どうしても後回しにされてしまいます。

「自習室の質が、生徒の成績を大きく左右する」という本質を理解せず、無料のものに時間と労力をかける価値を分かっていない。

その教室長の姿勢が、「言うだけ自習室」を生み出す根本的な原因なのです。

本物の自習室は「第二の授業」の場である

では、本当に「機能している自習室」とは何でしょうか。

それは、明確な「責任者」と「役割分担」が存在する自習室です。

例えば、私の教室では、講師は授業に集中し、私(塾長)自身が「自習室の責任者」として、生徒一人ひとりの学習計画の進捗を管理し、質問に答え、時には厳しく、時には優しく声をかける、という役割分担を徹底しています。

自習は、決して「孤独な戦い」ではありません。

授業でインプットした知識を、自らの力でアウトプットし、定着させるための「第二の授業」です。

その「第二の授業」の場を、本気で創り上げようという情熱があるか。

それを見極めることこそが、本当に子どもの成績を伸ばしてくれる塾を選ぶための、重要なカギとなるのです。

□ 自習室に、管理・監督する責任者はいるか?

□ ただの場所貸しではなく、何をすべきか指示や管理をしてくれるか?

□ 静かに集中できる環境が、実際に保たれているか?

特徴7. そもそも、講師や教室に「熱意」が感じられない塾

これまで、システムや構造的な問題を6つにわたって指摘してきました。

しかし、最後にお伝えしたいのは、それら全てを凌駕する、最もシンプルで、最も本質的な特徴です。

それは、教室のドアを開けた瞬間に感じる、言葉にできない「空気感」。

講師や生徒たちの表情、挨拶の声、壁の掲示物…。

あなたが肌で感じる「熱意」の有無です。

教室の空気は「教室長」という“一人”の人間が作っている

なぜ、ある教室は活気に満ち溢れ、ある教室はどんよりとよどんでいるのか。

その答えは、たった一つ。教室長の「力量」、これに尽きます。

教室の空気とは、教室長というたった一人の人間の「情熱」「覚悟」「教育哲学」が、講師や生徒たちに伝播した結果、生まれるものだからです。

マニュアルや研修で、この「熱意」を生み出すことは絶対にできません。

本当の悲劇は「教室長ガチャ」に依存しているという現実

しかし、ここで私たちは、この業界が抱える最大の矛盾に直面します。

それは、お子さんの未来が、どの教室長に当たるかという「運」…つまり「教室長ガチャ」に100%依存してしまっているという、あまりにも恐ろしい現実です。

腕の良い教室長がいる教室は天国に、そうでない教室は地獄になる。

同じ月謝を払っているにもかかわらず、配属される教室長一人によって、受けられる教育の質が天と地ほど変わってしまう。

これほど、保護者を馬鹿にした話があるでしょうか。

忍び寄る「人材不足」という時限爆弾

そして、この問題は、これからさらに深刻化します。

少子化が進み、優秀な人材の確保は、年々困難になっています。

これは、何を意味するか。

今、かろうじて優秀な教室長によって保たれている活気ある教室でさえ、その教室長が異動・退職してしまえば、代わりとなる「熱意ある人材」は、もう現れないかもしれないのです。

「あの塾は、昔は良かったのに…」

そんな声が、近い将来、あちこちで聞こえてくることになるでしょう。

「教室長一人の力量に頼る」という、あまりにも脆いビジネスモデルの時限爆弾は、もうすぐそこまで迫っているのです。

だからこそ、私たちは「昔の評判」や「ブランドイメージ」に騙されてはいけません。

「今、この瞬間」、あなたのお子さんが通うその教室に、本物の熱意があるのかどうか。

それを、あなた自身の五感で見抜くしかないのです。

【目】 講師や生徒たちの表情は、イキイキしているか?教室の掲示物は、情熱を持って作られているか?

【耳】 「こんにちは!」「さようなら!」という挨拶の声は、お腹から出ているか?講師たちの会話は、前向きか?

【肌】 教室の空気は、澄んでいるか?それとも、よどんでいるか?あなた自身が、その空間にいて心地よいと感じるか?

システムや理論ではありません。あなたが親として、一人の人間として感じる、その「直感」こそが、最後の答えなのです。

【完成版】まとめ:後悔しない塾選びは、あなた自身の「眼」で決まる

ここまで、長い時間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。

「私が“自分の子どもには”絶対に通わせない個別指導塾、7つの特徴」

いかがでしたでしょうか。

もしかしたら、今あなたのお子さんが通っている塾に、当てはまる項目があったかもしれません。

「うちの子は大丈夫だろうか」と、大きな不安を感じさせてしまったかもしれません。

しかし、あなたがこの記事を最後まで読んでくださった。そのこと自体が、お子さんの未来を本気で考える、愛情の証です。

「ダメな塾」に共通する、たった一つの本質

これまで挙げてきた7つの特徴。

「教室長が機能していない」「責任者が安定しない」「計画性がない」「営業第一」「受験指導の丸投げ」「自習室の放置」「熱意の欠如」…。

これらに共通する、たった一つの本質。

それは、全てが「生徒のため」ではなく「塾の都合」で動いているという、あまりにも悲しい現実です。

生徒一人ひとりの未来ではなく、会社の売上目標や、教室長の評価、クレーム回避といった「組織の論理」が優先される時、教育は魂を失い、ただの作業に成り下がります。

私の理想、そして厳しい現実

現役の塾長として、私の理想を正直にお話しします。

それは、お子様の成長には、情熱と指導力のある教室長が運営する、質の高い個別指導塾での「対面指導」が、今でもベストな選択肢の一つだと信じています。

生徒の表情、ノートの筆圧、小さなため息。

それらを肌で感じながら、対話を通じて導いていく。これに勝る教育はない、と。

しかし、です。

残念ながら、全ての地域に、全ての生徒に、そんな理想的な塾が存在するわけではありません。

むしろ、この記事で語ってきたような問題を抱える塾の方が、圧倒的に多いのが実情です。

お子さんの未来が、「教室長ガチャ」という単なる運で左右されていいはずがありません。

では、私たちはどうすればいいのか?

もし、あなたが心から信頼できる塾が、お近くに見つからないのであれば。

もし、今の塾に少しでも「7つの特徴」が当てはまるのであれば。

その時、次善の策として、私がプロの目で厳選した「家庭教師のラスト」こそが、お子様の未来を切り拓く、現時点での“最良の選択肢”となります。

なぜなら、「家庭教師のラスト」は、この記事で指摘した「個別指導塾の7つの問題点」を根本的に解決できる、圧倒的な強みを持っているからです。

「家庭教師のラスト」が、従来の個別指導塾の「闇」を解決する理由

- 【責任者の安定と、講師の質・熱意】「家庭教師のラスト」は、経験豊富な教師陣による「1対1の丁寧な指導」が特徴です。これは、教室長が機能しない、あるいは短期間で交代してしまう個別指導塾の問題点を解決します。お子さん一人に寄り添い、100%の「熱意」を注ぎ込んでくれる環境を提供します。

- 【個別最適化された計画】生徒一人ひとりの学力や性格に合わせた「個別カリキュラム」を作成するため、「授業計画があっていようなもの」という問題とは無縁です。お子さんの理解度と進度の両方を考慮した、最適な学習プランで目標達成を全力でサポートします。

- 【営業第一ではない真摯なサポート】「家庭教師のラスト」は、お子様の目標達成に焦点を当て、真摯なサポートを重視しています。むやみに「追加の授業」を勧めるような「営業第一」の姿勢とは一線を画し、本当に必要な教育サービスを提供します。

- 【最高の学習環境と受験指導】「オンライン対応も可能」なため、ご自宅がそのまま最高の「自習室」となります。移動の負担なく、全国どこからでも質の高い教育を受けることができ、経験豊富なプロの講師が【受験指導】を丸投げすることなく、お子さんに寄り添います。

「家庭教師のラスト」は、これまでの個別指導塾が抱えてきた「塾の都合」優先の仕組みとは異なり、徹底的に「生徒のため」を追求する教育サービスなのです。

もちろん、全ての家庭教師が素晴らしいわけではありません。ここにもまた、「選び方」という重要なポイントが存在します。

次の記事では、私が30年間の知見を注ぎ込み、「後悔しない家庭教師の選び方。失敗しないための5つのチェックポイント」について、具体的にお話ししていきたいと思います。

【プロが断言】後悔しない家庭教師の選び方。失敗しないための5つのチェックポイントを読む

最後に。

あなたのお子さんの可能性は、無限です。

どうか、「塾選び」というたった一つの失敗で、その輝かしい未来を閉ざさないでください。

そのための「眼」を養うお手伝いができるなら、私にとって、これ以上の喜びはありません。

コメント